Продолжаем публикацию книги Лианы Саакян «Рапсодия в розовом цвете», посвященной Еревану 60-х годов. Предыдущие главы читайте здесь.

6

Если на Западе начало 60-х было ознаменовано движением «хиппи», бросавшем вызов застоявшемуся капиталистическому обществу, то у нас тоже молодежь по-своему стала бороться против условностей и устоев, а по большому счету и мировоззрению большинства. Оскорбительным стало емкое понятие – «мещанство».

Модернизм внедрялся в наше сознание и одновременно в наш быт. Начали выбрасываться бездумно на помойку предметы - носители и символы якобы этого мещанства. Наряду с мраморными слониками, кружевными салфетками, гобеленами выбрасывались и вещи, ставшие в последствие раритетными. Это и граммофоны, и патефоны, уникальные настенные часы, абажуры и всевозможные безделушки …

В наших квартирах появились предметы нового стиля . Во-первых, журнальные столики, обычно трехногие, кресла и торшеры… Вошли в моду также обои с абстрактным рисунком.

Надо сказать, что в это же время вначале 60-х на улице Туманяна открылся магазин «Художественный салон», где кроме прекрасных ювелирных изделий, которые тоже отвечали духу времени, продавались и мелкие предметы интерьера. Вместо фарфоровых статуэток – балерины, узбечки с пиалой, пограничника с овчаркой – стали входить в обиход керамические изделия причудливых абстрактных форм, а также вошедшие в утварь керамические разноцветные тарелки, чашки, кружки и т.д.

Старшее поколение пошло на поводу у молодежи, не желая казаться старомодным. Именно в этот непродолжительный период люди освобождались от вещизма, упрощая и модернизируя свой быт.

Новый интерьер очень отличался от прежнего. К примеру, раньше было принято ставить обеденный стол, накрытый нарядной скатертью, прямо посередине комнаты. На столе в обязательном порядке стояли графин с водой и пепельница.

На всех горизонтальных поверхностях, будь то пианино (кстати сказать, оно должно было быть в любой мало-мальски интеллигентной семье вне зависимости, умел ли кто на нем играть), приемник, этажерка, стояли разные безделушки, в зависимости от вкуса хозяев от довольно-таки изящных до кичевых.

С телевизора, закрывая экран, свисала плотная салфетка, у большинства простых семей с изображением Саят-Новы. И хотя сейчас эта обстановка кажется скудной и наивной, однако несмотря ни на что ощущение очага было в каждом доме. Не то, что теперь, когда у большинства обеспеченных людей квартиры, отделанные по последнему писку моды, отдают холодным дыханием офисов.

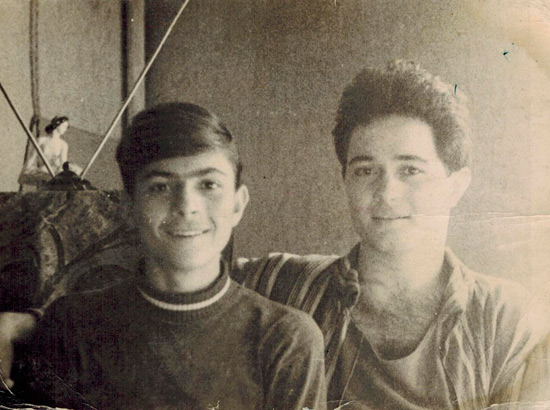

Фото: из архива Л.Саакян.

Итак, в начале 60-ых в квартирах стали появляться мебельные гарнитуры, «горки», названия их до сих пор в моей памяти: всем хорошо знакомые «Хельги» и «Юты». Конечно же, они были не у всех, так как на мебель записывались и потом годами ждали своей очереди. Но в советские времена волшебное слово «по знакомству» означало, что при наличии денег и желания можно было все достать.

Быт обустраивался, у многих появились стиральные машины, пылесосы, полотеры. Последним придавалось большое значение, так как у каждой уважающей себя хозяйки дома паркетные полы должны были блестеть, как зеркало. К каким только уловкам они не обращались!

В конце 50-ых стали мыть паркет бензином. Боже, как же я ненавидела этот запах! Он был еще более зловещим, так как обычно мыли полы в конце лета. На улицах стояла нестерпимая жара, а из окон вырывался тошнотворный запах бензина. Это страшное сочетание символизировало для меня конец, увы, летних каникул и начало учебного года.

Постепенно до середины 60-ых почти у всех появились телевизоры. Я отлично помню, что в нашем здании, где жили люди более или менее обеспеченные (подведомственный дом для работников Армэнерго) сначала только у трех семей был телевизор.

И это тоже очень характерно для тех времен, что соседи запросто заходили друг к другу смотреть телевизор. Лично у нас по вечерам чаще всего собиралась молодая половина нашего дома. Это никого не стесняло, даже наоборот. Люди в ту пору были терпимее и гостеприимнее, чем сейчас.

Быть соседом означало иметь под боком близкого человека, который готов всегда тебя выручить, прийти на помощь. Жители нашего дома – люди одной специальности (энергетики) – были объединены еще и общими взглядами и традициями.

Еще один парадокс, что в пору дефицита устраивались богатые застолья, особенно на Новый год. Столы накрывались и не убирались до старого Нового года, по крайней мере, десертный стол. Опять же многое доставалось из-под полы, в частности, деликатесы. Но надо отметить, что в наших ереванских гастрономах тех времен имелось почти все, начиная с сыров (кто забудет вкус швейцарского сыра с громадными дырками?!), кончая колбасами, маслинами в бочках и т.д.

На праздничных столах всегда красовались молочные поросята, индюшки, и, конечно же, знаменитый севанский ишхан (форель) с нежнейшим розовым мясом.

Что касается выпечки, то ассортимент очень расширился. Если до этого на столах в лучшем случае имелась армянская гата всех видов, а в пятидесятые появились торты «Наполеон» и «Жозефина», то уже в шестидесятых наши хозяйки изощрялись в выпечке эклеров, безе, тортов «День и ночь», «Сенаторский» и т. д.

И если раньше хорошими и качественными считались только московские конфеты, то в этот период появились ничем не отличающиеся по качеству конфеты нашей знаменитой кондитерской фабрики, такие, как «Белочка», «Красное», «Каракум»…

На столах все чаще стояла водка, вытесняя собой коньяк. Целыми днями в праздничные дни двери домов не закрывались. Все соседи ходили друг другу с поздравлениями, потом начинались визиты к родственникам и друзьям.

Эти хлебосольные столы носили отнюдь не формальный характер, а наоборот были свидетельством определенной стабильности и достатка, распахнутости душ людей, верящих, что завтра будет еще лучше.

Кроме Нового года, все остальные праздники и дни рождений отмечались с не меньшим энтузиазмом. Было принято покупать детям к праздникам новую одежду.

В конце 50-ых импортным по большей части был товар из Китая, кстати, великолепного качества. Это и вязаные из чистой шерсти костюмчики для девочек, и пуловеры, свитера, нижнее белье, махровые полотенца, которыми мы пользовались годами, веера из сандала, запах которого до сих пор не улетучился, и знаменитые китайские зонтики, которыми щеголяли наши мамы.

На внутреннюю культуру горожан повлияло возвращение репатриантов на родину. В народе их называли «екац айер» (приезжие армяне) или «ахпарнер» (на западно-армянском слово это означало «братья»).

Процесс репатриации начался после войны и продолжался в 50-х и 60-х годах. Большей частью люди возвращались из Сирии и Ливана, а также из Франции.

Традицию пить кофе по-турецки ввели именно они. Большинство приезжих работало в сфере обслуживания: в ателье, парикмахерских, ресторанах. Их внутренняя культура, мягкое и почтительное отношение к клиенту постепенно перенимались и входили в обиход. А кварталы, куда их поселили, очень скоро приобрели свой особый колорит.

Они много рассказывали о своей бывшей жизни за кордоном, многие горько сожалели, что приехали в советскую Армению. Их рассказы тоже в определенном смысле расширяли наше представление о другой жизни.

7

В 50-е и в начале 60-х в Ереване существовали так называемые «гвардии», которые изначально были созданы в помощь милиции в борьбе против криминала. Однако с течением времени эти «гвардии», потерявшие свое официальное предназначение, трансформировались в полукриминальные группировки, каждая из которых держала условно под контролем конкретную территорию – один из районов города. Еще в начале 60-х доходили слухи о разборках между «гвардиями», порой даже кровопролитных.

Скоро была снова сделана попытка со стороны МВД создать общественную организацию, состоящую из якобы активных комсомольцев, так называемых дружинников - блюстителей порядка. Можно было по вечерам встретить молодых людей с красными повязками на рукавах, прохаживающихся после 10-ти вечера по улицам города и следящими за порядком. Но это носило скорее формальный характер по крайней мере в Ереване, и через какое-то время дружинники исчезли с наших улиц, как будто их и не было…

Как и в любой столице, в Ереване тоже были свои маргиналы, которые делились на «гохакан» (воровских), «хороших» (блатных), рабисов и угловиков.

«Воровские», как правило, имели какие-то судимости, занимались большей частью мелким криминалом до тех пор, пока снова не попадались. Многих из них знали по кличкам.

«Хорошими» называли блатных. Это тоже были городские авторитеты. И порой наши парни обращались к ним с просьбами и советами.

И «воровские», и «блатные», как это водится, жили и действовали «по понятиям». Но общая спокойная атмосфера, царящая в городе,ограничивала как их влияние, так и территорию их передвижения.

Что касается понятия «рабис», которое изначально являлось довольно-таки абсурдным течением – рабочее искусство – то эта аббревиатура в дальнейшем понималась уже как низкопошибная музыка в исполнении музыкантов-самоучек.

А в 60-е это понятие воспринималось шире как прослойка людей с примитивным и низким вкусом и культурой. Слово «рабис» порой подменялось тоже вошедшими в сленг словами-синонимами: «гехаци» (деревенщина) и «гар» (баран). Так что и в нашем городе существовала определенная кастовость, что греха таить.

Еще надо упомянуть об «угловиках». Этобыли, так сказать, смотрящие за своими участками – «углами». Центр тоже был условно разделен на «углы»: «Наири» (около кинотеатра), «Козырек» (около открытого кафе на проспекте Ленина), «Опера», «Каскад», «Поплавок» и т. Казалось, будто эти парни-угловики никогда не покидают свой пост. И эти до боли знакомые лица тоже вносили свои краски в общую картину города.

Окраина Еревана вообще жила своей автономной жизнью. Странно, но все новшества и веяния воспринимались здесь если не в штыки, то с опаской и осуждением.

Уместно отметить также роль дворов в формировании и жизненной закалке мальчишек особенно в районах города подальше от центра. Центр был плотно заселен, и зачастую вместо детских и спортивных площадок во дворах еще торчали уродливые домишки. А в новых районах во дворах, как правило, стояли теннисные столы, возвышались турники и воллейбольные сетки. И парни проводили свой досуг по большей части здесь, познавая в миниатюре азы жизни, закаляясь как душой, так и телом

Количество и разнообразие дворовых игр просто поражало. Кроме традиционных и спортивных существовали именно конкретно дворовые, перевести на русский названия которых почти не возможно. Это и «члик даста», и «авала», «эш милица», «гаиш», «банка плав», игры, которые воспитывали в юношах выносливость и смелость, сноровку и наблюдательность.

Как правило, в этих дворах обитала разношерстная публика. Дети интеллигентов и дети рабочих были на равных. Может, где-то очень глубоко и таилась эта классовая неприязнь, но по большей части мальчишки умели ладить между собой, хотя часто не обходилось и без драк и фингалов.

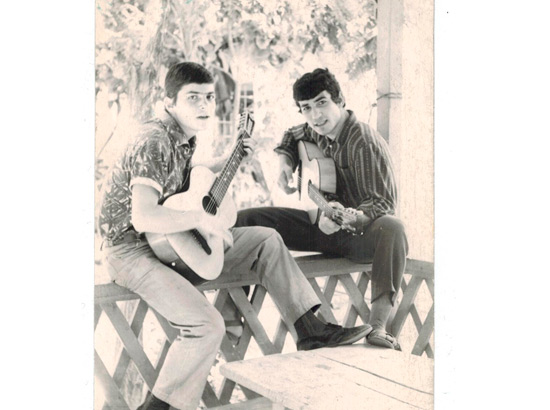

Мальчишки, как водится, народ изобретательный. Где только они ни умудрялись устраивать сходки: это и бомбоубежища, и кочегарки, беседки и крыши, где в карты резались и на гитаре играли, одним словом, тусовались, как бы сейчас сказали. Знакомому кочегару ставили бутылку, чтоб он их впускал в помещение, или же просили его подбросить побольше угля, чтобы в квартирах было теплее.

Фото: из архива Л.Саакян.

Упоминая об играх, нельзя не вспомнить спортивные состязания между дворами («тим-тим»). Играли в большинстве своем в футбол. Играли неистово, вкладывая всю свою энергию без остатка, и даже порой в этих матчах участвовали и девочки, проявившие свои способности и сноровку.

Обычно же девочки играли в «классики», запасаясь своими на все варианты игры камнями, шершавыми и гладкими, пряча их по разным закуткам двора до следующей игры.

Нельзя также пройти мимо ловиток и пряток с уникальными в своем роде считалочками, которые тоже привносили свои яркие мазки в дворовую экзотику.

Считалочки, как правило, искажались до неузнаваемости скорее всего теми, кто не владел русским языком и воспроизводил услышанное на слух, абсолютно не заботясь о содержании. В этом и было очарование этого устного творчества, определенная магия звуков, необходимый ритуал перед игрой.

Привожу здесь несколько, на мой взгляд, нелепых и ярких:

«Цан, цан, цан, вышел маленький пацан» (далее по-армянски) – «Мер авера заргацан,кут утела морацан» (наши куры стали воображать и перестали есть зерно).

«Будка-будка, бе-бе, абе-сабе гумаре» (полная белиберда).

Или же в считалочке: «Я шла, шла, шла, и корзиночку нашла» - в конце вместо «что угодно для души» говорили «ладуши».

«Покрик (пучур) папан гнац банак, хета тарав ми сур данак» (маленький папа пошел в армию, взял с собой острый нож).

Но самая гениальная в своей несуразности: «Ала баланица, дурс кабаница, эй гиди ванчо, сари капитанчо, паланчо».

Много позже мы узнали, что это считалочка: «Алла-баловница Дуськи боится»…

Вот такие дворовые шедевры!

Еще большую роль в формировании парней играли почему-то сапожники. Тесная сапожная привлекала мальчишек, и зачастую сапожник становился их душеприказчиком и главным советчиком. Удивительно, но эти простые мастеровые подчас обладали способностями психолога, хорошо разбирались в людях и давали полезные советы и знали обо всех жителях своего района всю подноготную.

На нашей улице, Московском проезде, работал сапожник Рафик - человек сдержанный, с долей иронии на лице. В его мастерской постоянными посетителями были ребята с нашего дома: мой брат Вова Саакян, Жорик Шахпаронян, Габик Максимов. Что они так долго делали в этой душной каморке, для нас, девчонок, осталось секретом.

А на углу улицы Баграмяна находилась еще одна знаменитая сапожная с не менее знаменитым сапожником Герасом (Герасим), который был не дурак выпить, и тамошние мальчишки тайком от родителей составляли ему компанию. Он был хорошим собеседником и в своем роде незаурядной личностью.

В каждом районе города были свои Рафики и Герасы, и каждый район имел свое только ему присущее лицо: это и Каяран (район вокруг вокзала) и Арабкир, Конд, Опера, Чарбах и т.д.

Одним из самых своеобразных районов Еревана считался «3-й Участок», особенно своим постоянством в любви к индийскому кино. Там в кинотеатре «Айреник» все время «крутили» индийские фильмы. Даже существовал такой анекдот: для того, чтобы поехать на такси на 3-й Участок, достаточно спросить водителя: «Витик дана?» (слова из индийской песни из фильма «Бродяга»). И в ответ, как подтверждение, услышать: «Дане упрдана» (слова из той же песни).

Продолжение следует.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.