Заканчиваем публикацию книги Лианы Саакян «Рапсодия в розовом цвете», посвященной Еревану 60-х годов. Предыдущие главы читайте здесь.

13

Роль кино в культурной жизни города в ту пору была доминантной. Именно благодаря кино, в частности, западному, расширялся наш кругозор, распахивались манящие горизонты той свободной жизни, которая волновала наши души, тяготеющие к полной независимости.

В те годы любой заграничный фильм являлся событием в жизни ереванцев, при этом почти такой же интерес вызывало хорошее советское кино, которого тогда было довольно много. Мы стоически выстаивали длинные очереди, предвкушая удовольствие от процесса просмотра.

Наряду с рядовыми были, конечно, и культовые фильмы, которые пересматривались по многу раз, разбирались на цитаты, которые мы знали наизусть. Главным героям подражали, в них влюблялись. К таким фильмам относились «Ночи Кабирии» , «Рокко и его братья», «Римские каникулы», позднее - «Они шли по дорогам» («Дорога» Феллини), «Искатели приключений» и т.д. В ту пору чаще всего демонстрировались итальянские и французские фильмы, большинство из которых впоследствии стали классикой.

А американский фильм «Великолепная семерка» с потрясающим Юлом Бриннером в главной роли – первый вестерн, который мы увидели. Фильм просто поразил воображение, особенно парней. Они копировали кошачью походку Криса - главного героя, и наголо стриглись…

Приключенческие фильмы с невероятными спецэффектами тоже были в новинку. Это и «Седьмое путешествие Синдбада», и «Путешествие Одиссея» с циклопами и разными чудищами, приводившими нас в оторопь. Конечно, самым популярным стал «Фантомас». Из советских фильмов бешеным успехом пользовался фильм «Человек-амфибия», а песню из нее «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно» распевал весь город.

Я помню отчетливо атмосферу, которая царила в кинотеатрах, полностью располагая зрителей к ожиданию чуда. В фойе больших кинотеатров играл оркестр, причем играл на уровне. Даже скрип кресел в начале сеанса не действовал на нервы, и неинтересный киножурнал перед фильмом нас не раздражал. Все это входило в ритуал предвкушения магии кино. Стоило начаться фильму, как зал замолкал, все взоры устремлялись на экран, откуда в очередной раз опять приоткрывалась завеса той манящей, искушающей и в определенной степени недосягаемой жизни. Каждый из нас в душе лелеял надежду, что и он однажды окунется в это буйство красок и полной свободы заграничной жизни, абсолютно уверенный, что впишется в нее.

После просмотра фильм, особенно выдающийся, смаковался нами, обсуждался до мельчайших деталей. Таких стоящих фильмов было немало, достаточно упомянуть таких режиссеров как Висконти или Феллини с известными на весь мир актерами Аленом Делоном, Жаном Габеном, Софии Лорен, Марчело Мастрояни, Анук Эмме, Клаудией Кардинале и др.

Вообще, красота женщин и мужчин того времени была какой-то породистой, незаурядной, ослепительной. Не было этого стандартного глянца, гламурности, этой плоской плакатной красоты. Каждый выделялся своей особой красотой и очарованием.

Помимо игровых, появились фильмы философского направления, так называемые «арт-хаузные». Для наших неискушенных душ они имели эффект разорвавшейся бомбы. Это были знаковые фильмы, перевернувшие наше сознание: «Земляничная поляна» Бергмана, «Эльвира Мадиган», «Затмение» Микеланджело Антониони с неподражаемой Моникой Витти.

Стали очень популярными и так называемые кинолектории, а попросту закрытые показы в конце 60-ых. Это тоже явилось событием для кинолюбителей. Как правило, показывались фильмы, которые не были допущены в прокат по цензурным соображениям. Якобы для любителей кино проводились лекции каким-нибудь известным киноведом, причем в этой лекции для пущей конспирации звучали критические нотки. Мы все следовали правилам этой игры, зная наперед, что увидим стоящую ленту. Попасть на этот просмотр было непросто, но мы умудрялись, а потом долго находились под впечатлением увиденного.

Армянского кино в те годы было немного: «Песня первой любви», «Братья Сарояны», «Парни музкоманды», «Лично известен» (Камо). Более удачными были наши короткометражки, которые отличались самобытностью и армянским колоритом.

Одним словом, в 50-60-ые кино в прямом смысле слова было главном из искусств - и в силу своей доступности, и в силу высокого уровня.

14

Революцией в сознании молодежи всего мира стала музыка «Битлз». Она проникла сквозь железный занавес в СССР и стала родной и близкой и для нас, ереванцев. Удивительно, не понимая смысла песен, мы все пропитались этой музыкой, буквально чувствуя ее всеми фибрами души на каком-то космическом уровне. Это был феномен, которому, пожалуй, нет других аналогов, на 180 градусов изменивший наше самосознание, эликсир вечной молодости и внутренней свободы, прививка, которая до сих пор сохраняет наши души молодыми, восприимчивыми ко всему новому и все время тяготеющими к прекрасному.

Настоящее искусство не имеет границ, какие бы ему ни ставились препоны, а настоящая музыка - это божий язык, понятный и волнующий всех.

Молодежь, невзирая ни на что, умудрялась доставать магнитофонные записи любимой группы, передавая их из рук в руки. Фотографии «Битлз» тоже были редкостью, чуть ли ни раритетом. Их прически, пиджаки без воротников тут же перенимались нашими парнями. Не с меньшим удовольствием слушалась музыка неподражаемых «Роллинг Стоунз», «Энималс», «Мамас анд папас» и других групп.

С начала 60-х, кроме Государственного эстрадного оркестра под руководством Константина Орбеляна, появились новые оркестры и вокально-инструментальные ансамбли - «Крунк», «Юность», в состав которых входили как профессиональные музыканты и певцы, так и самоучки, Они пользовались большим успехом у молодежи, в особенности такие исполнители, как Симон Терян, Гагик Епремян, Раиса Мкртчян, Эльвина Макарян…

А в 1967 году почти одновременно появились первые рок-ансамбли «Мечтатели» и «Блики». Эти группы тут же окрестили «битлами» и «роллингами».

Молодые музыканты в буквальном смысле стали для нас пропагандистами этих самых популярных и знаковых групп во всем мире. После «Мечтателей» и «Бликов», как после дождя, стали появляться все новые и новые ансамбли, таких, как «2+3» , «Меломаны» и др.

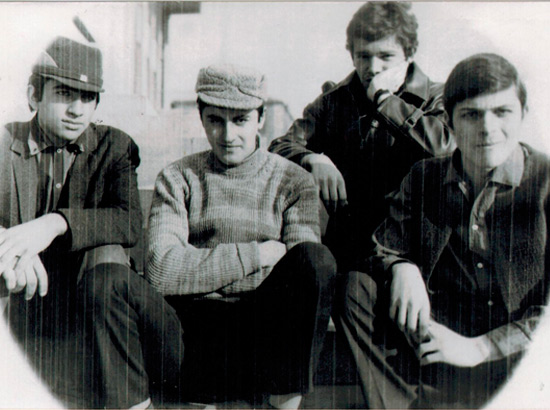

В репертуаре «Мечтателей» сначала в большинстве своем были песни «Битлз». Многие песни ливерпульцев впервые мы услышали именно из уст армянских парней Завена Саркисяна и Грайра Котояна.

Группа «Мечтатели»

Фото: из архива Л.Саакян

Что касается творчества «Бликов», репертуар которых отличался разнообразием, то они еще исполняли песни своего собственного сочинения. Тигран Акопян, Олег Агекян, Давид Азарян, Карен Мелик-Симонян, Алик Аствацатрян, Араик Геворкян, Армен Чалдранян – парни своего времени, личности яркие, творческие. И это я знаю не понаслышке, так как всю жизнь прожила с одним из них – Тиграном.

Сначала они выступали одни, но в дальнейшем, став популярными, вошли в состав очень известного в то время оркестра «Серпантин» при Гушосдоре под руководством Акселя Бакунца.

Группа «Блики»

Фото: из архива Л.Саакян

Их концерты были событием для молодежи. Пропагандируя качественную западную музыку и прививая публике хороший музыкальный вкус, они исполняли и свои песни, ничем не уступающие современным трендам. Просто, к сожалению, это музыкальное направление преследовалось в СССР, и особых перспектив у молодых музыкантов не было.

Помнится, что в начале творческого пути, не имея места для репетиций, они собирались в подъезде дома одного из музыкантов и там репетировали. Уместно вспомнить две значимые фигуры, сыгравшие большую роль в пропаганде молодых музыкантов, в организации концертов. Одним из них был известный в среде музыкантов Еревана незабвенный Топ, худощавый человек неопределенных лет - на вид робкий, но на деле очень даже предприимчивый. В то советское время не существовало шоу-бизнеса, но на деле Топ занимался именно этим, говоря сегодняшним языком, являясь продюсером и менеджером в одном лице. Он организовывал концерты, давая возможность заработать ребятам и сам зарабатывая. Конечно, по теперешним меркам это были мизерные деньги, но тогда для парней это являлось еще и подтверждением их популярности.

Другим «теневым» менеджером был очень деловой и колоритный человек по прозвищу Шерхан (настоящее имя Рафо). Впоследствии за нелегальную деятельность он поплатился тюрьмой - вот такие были непростые времена.

Все молодые музыканты тех лет были фанатиками своего дела, сами на ощупь почти в полной изоляции от какой-либо современной музыкальной информации, кроме радио («Голос Америки», «Монте-Карло» и т.д., которые нещадно глушили), оттачивали свое мастерство, достигая больших успехов, участвуя в фестивалях и завоевывая себе имя и популярность.

Песни на английском они исполняли, полагаясь исключительно на свой слух, без хорошего знания языка. И они пели на «своем» языке, по интонациям, выговору и отдельным словам напоминавшем английский. Но слушателям это не претило. Мы проникались звуками прекрасной музыки и находились все на одной волне.

Очень жаль, что выступления «Бликов» в конце 60-х были прекращены и запрещены со стороны властей, так сказать, по идейным соображениям, Если б не система, кто знает, возможно, мир бы узнал наряду с «Битлз» и «Роллинг-Стонз» и наших ереванских парней из «Бликов» и «Мечтателей»…

Джем-сешн в Ереване с американским саксофонистом

Фото: из архива Л.Саакян

Но в ту пору их концерты явились для нас большим глотком свежего воздуха. Один из самых запоминающихся концертов «Бликов» состоялся на сцене биофака Ереванского университета. Небольшой зал был битком набит. На сцене горели свечи, их блики играли на лицах восхищенной публики, а сами «Блики» (простите за невольную тавтологию) чувствовали себя на подъеме, очень органично, обвораживая своих фанатов чудесными ритмами, звучавшими в унисон с нашими сердцами.

Для полноты картины надо еще упомянуть о джазе, также получившем популярность среди ереванской молодежи. Появились и первые джазмены: Мартин Вартазарян, Степан Шакарян, Левон Малхасян, Александр Захарян, Армен Тутунджян, Татевик Ованесян…

Проводились джемсешны, джазмены приезжали из России, Прибалтики и даже из-за рубежа.

Таким образом, большинство нашей молодежи обладало хорошим музыкальным вкусом и широким диапазоном во всех ее направлениях.

Так сложилось исторически, что лепту во всемирную цивилизацию армянский народ внес именно своим культурным наследием. По большому счету, и по сей день армяне гордятся своей древней культурой, которая и оказалась той спасительной соломинкой, благодаря которой наш народ не исчез, не ассимилировался.

«Большое видится на расстоянии», и, конечно, сейчас, как никогда, осознаешь, что общей атмосфере духовности моего поколения способствовали, может, косвенно, но все же, живущие рядом с нами столпы армянской культуры, ее верные последователи, увы, последние из могикан.

Мы тогда в силу своей незрелости и близорукости не отдавали себе отчета в том, что рядом с нами жили и по тем же улицам ходили живые легенды: Аветик Исаакян и Мартирося Сарьян, Вагарш Вагаршян и Дереник Демирчян, Грачья Нерсесян и Давид Малян…

Мы дышали с ними одним воздухом нашего города, жили в тех же домах и не осознавали, что наши великие современники незримо, на подсознательном уровне, тоже влияли на наше формирование и становление как людей, для которых культура в первую очередь и была тем ориентиром, который не дал нам свернуть с пути, изменить себе и остаться верными своим идеалам, несмотря на все перипетии новых времен.

Заключение

Неотвратимо подходил к концу самый светлый и самый творческий период нашего Еревана. Мы, молодежь, не только интуитивно, а уже отчетливо стали замечать приближение свинцово-серой реальности застойных 70-х и 80-х годов.

Заканчивалась наша юность, а с ней истощались постепенно и наши надежды, что произойдет чудо, и мы, полные творческих сил, отправимся в свободное плаванье.

Увы, пробуждение было горьким. Все человечество в целом и мы в том числе упустили, пожалуй, самый светлый период, по крайней мере, ХХ столетия. Объективно вся планета находилась на самом своем пике расцвета. Вот только по разным причинам этот период духовного симбиоза был упущен. А вероятнее всего именно 60-е и оказались тем архимедовым рычагом, которым можно было перевернуть весь мир, сделав его лучше, чище и сплоченнее.

Пришла пора снять окончательно розовые очки и научиться существовать в серых буднях, которые диссонировали с нашим городом в розовых тонах.

Прожив долгую жизнь, пройдя через многочисленные испытания, брошенные волею судьбы кто куда, приезжая в Ереван нулевых (в этом тоже своя символика), мы понимаем, что тот город нашей юности остался лишь в нашей памяти, в своем абсолюте, не тронутый ни временем, ни событиями.

Он снится нам все в том же розовом цвете, и наше поколение шестидесятых тоже остается в наших снах таким же прекрасным и полным надежд…

И хотя в действительности наши надежды потускнели, как порой тускнеет от времени туф - символ нашего города - Ереван возрождения останется в истории неповторимым, самобытным и самым родным.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.