Предлагаем перевод статьи доцента Кембриджского университета Антары Халдар, написанной для Project Syndicate.

Антара Халдар

В своем выступлении «Видения 21-го века» в 1995 году знаменитый астрофизик Карл Саган обращал внимание на хрупкость человеческой цивилизации. Наше будущее, предупреждал он, зависит от нашей способности научиться жить вместе мудро и скромно.

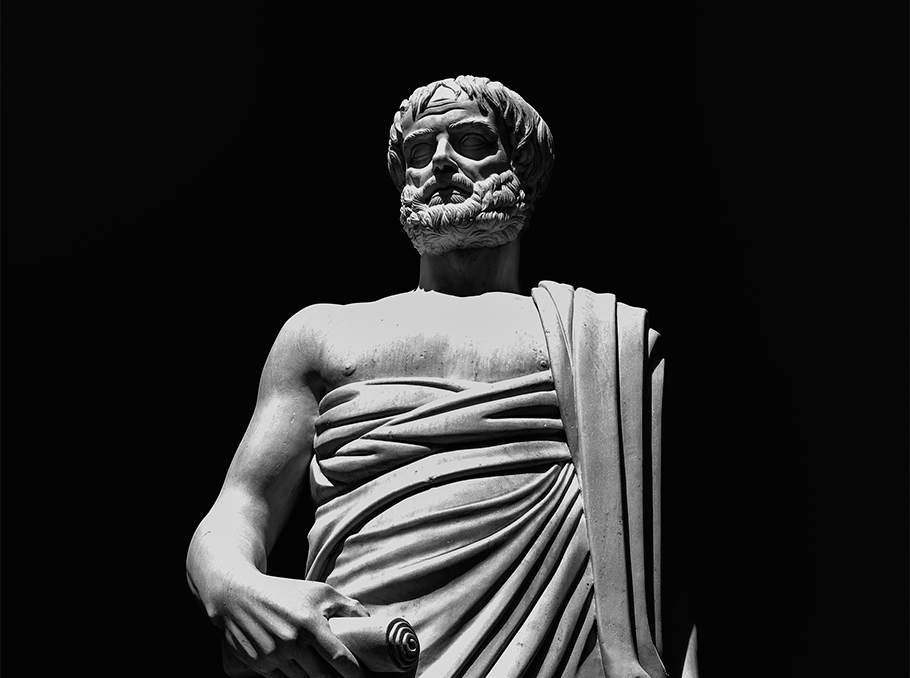

Очевидно, мы не усвоили это послание. Спустя три десятилетия наша «бледно-голубая точка» разрывается от геополитических потрясений, а надежда конца XX века на восходящий глобальный либерализм угасла. Столкнувшись с такой радикальной неопределенностью, лучшей стратегией может быть возвращение к основам. И для исследования самого глубокого из всех вопросов: «что есть хорошая жизнь?», нет лучшего проводника, чем Аристотель, чьи «Политика» и «Никомахова этика» предлагают концепцию, поразительно актуальную для нашей эпохи морального смятения и гражданской фрагментации.

В отличие от современной либеральной традиции, которая превозносит индивидуальную автономию, Аристотель исходил из другой предпосылки: люди - не самодостаточные единицы, а социальные животные, чье процветание зависит от культивирования добродетелей в рамках политического сообщества. Жить хорошо – не значит делать то, что хочется. Скорее, это требует формирования характера через пожизненное образование и обретение привычек и участия в общей общественной жизни. Не случайно многие националисты и популисты сегодня популярны именно потому, что предлагают видение хорошей жизни.

Точка зрения Аристотеля резко контрастирует с либертарианством, которое долгое время определяло традиционных правых (по крайней мере, до недавнего времени), и экспрессивной политикой идентичности левых. Он напоминает нам, что свобода - это не просто отсутствие ограничений, а справедливость - не просто справедливое распределение прав. Истинная свобода, как он ее видел, - это способность мудро и этично управлять собой в согласии с другими; а истинная справедливость обнаруживается не только в абстрактных правилах, но и в практиках, которые позволяют людям вести жизнь, наполненную целью, достоинством и превосходством.

Этот язык утрачен в нынешней политической культуре. Мы законодательствуем на основе конкурирующих претензий на права – мое право говорить против вашего права на защиту против их права на инклюзивность. Но без общего представления о нашей общей цели – нашем телосе – мы оказываемся в ловушке игр с нулевой суммой о том, чьи индивидуальные предпочтения и идентичности должны иметь приоритет. Результат – «гиперполитика»: состояние бесконечного морального противостояния без морального основания.

Аристотель мог бы предоставить нам необходимый лексикон. Он рассматривал политику не просто как механизм распределения власти, но как средство культивирования добродетели (превосходства). Хорошо упорядоченное государство не просто предотвращает вред; оно формирует хороших граждан, питая ответственность, обдуманность, мужество, умеренность и заботу об общем благе.

Сравните эту концепцию с сегодняшним миром. Наши институты часто функционируют как «рынки обид», где внимание, статус и возмущение имеют наибольшую покупательную способность. Наши медиа-экосистемы спроектированы так, чтобы поощрять трайбализм. Наши образовательные системы все чаще избегают разговоров о морали, чтобы их не обвинили в политизации. А наши политики перешли от образцов общественного характера к его антитезе.

От Соединенных Штатов и Великобритании до Индии и Венгрии демократии борятся не только с поляризацией, но и с более глубоким недугом: эрозией гражданского доверия, крахом общих нарративов и утратой общественной цели. То, что Аристотель называл эвдемонией – индивидуальным процветанием через участие в справедливом, хорошо упорядоченном сообществе – было заменено пустой концепцией успеха, определяемого как богатство, вирусность в медиа или личная власть, оторванная от ответственности.

Принятие аристотелевской концепции политики и хорошей жизни не означало бы поворота назад или игнорирования достижений современной либеральной демократии. Мы справедливо ценим права, плюрализм и защиту от тирании. Но Аристотель напоминает нам, что ни одна политическая система не может процветать без моральной цели, которая отвечает на фундаментальные вопросы:

Какими людьми мы хотим стать?

Какой характер должны культивировать наши институты?

Как нам формировать граждан, способных осуществлять истинную свободу, а не неограниченную вседозволенность?

Образование в аристотелевском понимании – это не просто накопление навыков или знаний. Это формирование характера через знакомство с образцами для подражания, этическое размышление и активное участие в гражданской жизни. Политическое обсуждение – это не просто столкновение интересов, а совместный поиск практической мудрости о том, как лучше жить вместе. Лидерство понимается не как представление, а как руководство – упражнение в направлении других к общему благу.

Все это может звучать наивно в эпоху цинизма. Но, возможно, цинизм стал самоисполняющимся пророчеством. Настоящая наивность заключается в вере в то, что мы можем поддерживать демократию, не культивируя моральные и гражданские добродетели, которые делают её возможной. Аристотель понимал то, что забыли многие современные теоретики: здоровье общества зависит не только от его законов или экономики, но и от характера его народа.

Определяющей чертой нашего времени является то, что слишком многие люди, воспитанные смотреть на себя и других как на изолированных выбирающих – как Homo economicus – чувствуют себя бессильными, оторванными от корней и жаждущими смыслов. Некоторые ищут его в идентитарных или националистических проектах, другие – в рыночном успехе. Но под этими разными путями лежит общая тоска по цели, принадлежности и достоинству. Аристотель прямо говорит об этой тоске, предлагая не технократическое исправление или партийный лозунг, а моральное видение политики как пространства для человеческого процветания.

Подобно японскому искусству кинцуги – восстановлению разбитой керамики с помощью золота – аристотелизм учит нас, что раздробленный полис двадцать первого века обладает потенциалом стать целым. Задача состоит не в том, чтобы стереть трещины, а в том, чтобы заполнить их добродетелью, целью и концепцией общего блага.

Project Syndicate, 2025

www.project-syndicate.org

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.