Представляем вашему вниманию изданную в 2013 году книгу Лианы Саакян «Рапсодия в розовом цвете», посвященную Еревану 60-х годов. Поскольку книга была издана в Москве малым тиражом, она оставалась недоступной для многих ереванцев.

Заручившись разрешением автора книги, мы решили представить ее в нескольких частях – на армянском и русском языках. Мы думаем, что «Рапсодию в розовом цвете» можно считать своеобразным продолжением нашего специального проекта «Ереван. XX век».

Представляем вашему вниманию первую часть книги.

Посвящается моему дорогому мужу Тиграну, а в его лице всему моему поколению ереванцев.

Чем старше становится человек, тем чаще и сознательнее он выуживает из глубин своей искушенной души те драгоценные мгновения, которые не меркнут от времени, а наоборот приобретают новые оттенки и смыслы. Многие современные психологи советуют не возвращаться в своих воспоминаниях в прошлое, мол, это разрушает желание человека жить сегодняшним и устремляться в будущее. Однако сам Эйнштейн пришел к выводу, что по законам физики не существуют временные водоразделы, как прошлое, настоящее и будущее. Все это составляет собой единое целое. А если подойти к этому на уровне наших эмоций, то, видимо, от каждого человека зависит, что отсечь и предать забвению, а что оставить, как неотъемлемую часть своей жизни и сути. На мой взгляд, это и есть закон сохранения энергии. Я уже не раз пробовала с помощью пера сохранить не только для себя, но и для своих потомков определенные периоды как своей жизни, так и жизни своих предков и своих сыновей.

А вот сейчас во мне созрело желание воссоздать образ моего Еревана в период с конца 50-ых и всех 60-х, так как, по моему твердому убеждению, это были, пожалуй, самые замечательные и неповторимые годы возрождения нашего города с его абсолютной уникальностью.

Я знаю, что для каждого поколения есть свой, милый его сердцу Ереван, и это естественно. Однако в данном случае я не ностальгирую по Еревану своей юности, другое дело, что его расцвет совпал с ней; я просто хочу хотя бы таким образом попытаться сохранить образ родного города с его запахами и звуками, неповторимым колоритом, который, увы, в реальности утрачен и остался лишь в сердцах моего поколения.

1

Знойный август 1956 года. Наша семья только что переехала в Ереван из Кировакана. Я не могу сказать, что столица меня, 8-летнюю девочку, сразу поразила, скорее я ощутила какое-то замешательство. Меня удивили уж очень смуглые полуголые мальчишки, которые бойко сновали по дворам и улицам. Во дворах еще ютились глинобитные дома, и даже на нашей улице в центре города (Московский проезд) прямо посередине торчал нелепый дом. И хотя мы приехали из провинции (надо оговориться, что родители мои были тбилисцы, и мы больше были связаны с этим городом), Ереван вызвал во мне смешанное чувство: то ли город с широкими проспектами, то ли деревня.

Поначалу мое детское воображение поразило и то, что жители этих маленьких домов летом спали прямо во дворе – сосед рядом с соседом – и ни для кого это не было чем-то из ряда вон выходящим.

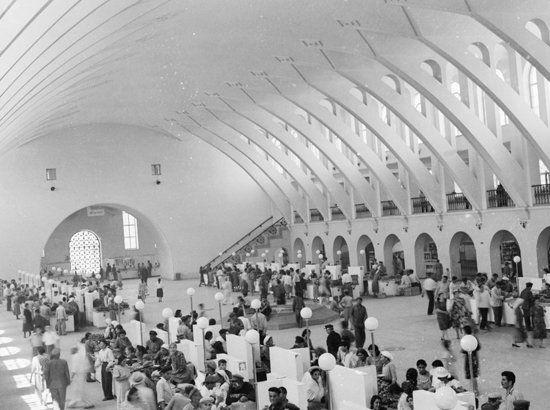

Ереванский «Крытый рынок» в 1952 году.

Фото: Национальный архив Армении, автор А. Погосян.

Но все длилось так для меня недолго, так стремительно все преображалось в городе, что сейчас кажется просто фантастикой. Я объясняю это тем, что в Ереван в тот период конца 50-х стала активно переезжать интеллигенция из Тбилиси, Баку и других городов. Большей частью это были перспективные специалисты по всем насущным отраслям. Очень быстро сформировался круг единомышленников в среде наших родителей. Все они были полны оптимизма, энтузиазма и здорового честолюбия. Люди стремительно освободились от разных страхов после смерти Сталина. Шло какое-то всеобщее очищение, которое потом окрестили периодом оттепели. Весело дул ветер перемен (по крайней мере, так казалось всем), и люди отдавались сполна житейским радостям, были полны надежд, сил и стремления созидать.

И вполне закономерно, что формированию подрастающего поколения, т.е. моего, само собой способствовала эта послевоенная атмосфера. Настало время собирать камни…

Этот переходный период совпал с нашим детством и юностью и оказался судьбоносным.

Многие мои ровесники склонны идеализировать те времена, видя сегодняшнюю действительность с его поголовным поклонением «золотому тельцу». Все познается в сравнении, и эта идеализация имеет полное свое основание. С любовью вспоминается тот исторический период, когда люди, закаленные войной и лишениями, голодом и страхом, не озлобились, а наоборот, стали терпимее, добрее, без намека на меркантилизм.

Наши отцы, засучив рукава, стали обустраивать Ереван. Возводились новые здания в основном из туфа, все строилось прочно и с совестью. Ереван с каждым днем становился все краше и современнее, а с ним и жители преображались.

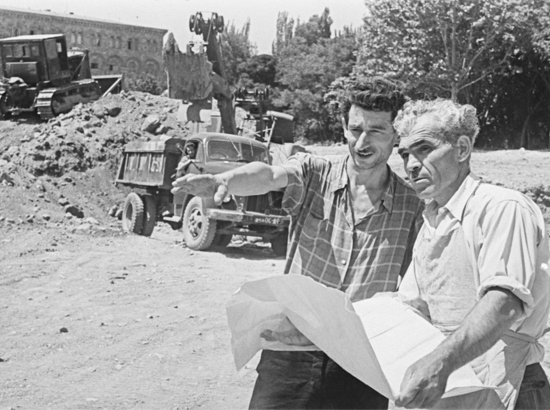

Строительство «Лебединого озера» в Ереване.

Фото: Национальный архив Армении, автор Амбарцумян.

Куда-то исчезли эти смуглые мальчишки, и им на смену пришли симпатичные и современные юноши. Как грибы после дождя, появились новые скверы и парки, здания и улицы. В течение пяти лет исчезли бараки по крайней мере с центра города. Люди переезжали в новые квартиры со всеми удобствами, с паркетными полами, лоджиями и балконами.

2

Особым глотком свободы оказался Фестиваль молодежи и студентов в 1957 г. в Москве, благотворное влияние которого ощутили все жители СССР. Казалось, раздвинулись границы до этого закрытой авторитарной страны. В том, что народ воспринимал абсолютно буквально хрущевскую оттепель, нет ничего удивительного, ибо люди были наивны в своем большинстве, даже малейшие изменения в политической жизни страны вселяли в души надежду на личную свободу и независимость. И если на деле это была только иллюзия свободы, в сердцах людей она поселилась надолго и помогла им раскрепоститься и свято верить в светлое будущее.

Вся эта внутренняя трансформация людей, совсем недавно живших в тисках страха, условностей и жестких рамках морально-нравственных устоев, носила абсолютно молниеносный характер. Поколение наших отцов смахнуло в одночасье с себя все эти оковы и стало превращаться в людей демократичных, самодостаточных, свободных, несмотря ни на что.

Даже в вопросах воспитания куда-то стремительно улетучилась косная патриархальность, а на смену ей пришел более широкий подход и предоставление нам, детям, большей свободы в действиях.

Так, например, мой отец, который в строгости воспитывал мою старшую сестру до нашего переезда в Ереван, вдруг резко изменился спустя какие-то два года и спокойно отправил свою 19-летнюю дочь одну на этот фестиваль.

Вот так стремительно ереванская интеллигенция избавлялась от своих прежних предрассудков. Как символ мира и дружбы между народами по радио звучал голос чернокожего Пола Робсона: «Спи, мой бэйби»…

3

Как раз с этого периода в Армению стали приезжать с гастролями известные зарубежные артисты армянского происхождения. К примеру, приехал из Франции замечательный пианист Раффи Петросян с затяжными гастролями, чуть было не закончившимися женитьбой на нашей известной дикторше телевидения Элеоноре Варданян. Я видела их вместе у наших друзей Шавоянов, и красавица Элеонора поразила мое детское воображение, так как в ту пору таких красавиц в Ереване было очень мало. Однако брак их не состоялся, и пианист вернулся обратно во Францию.

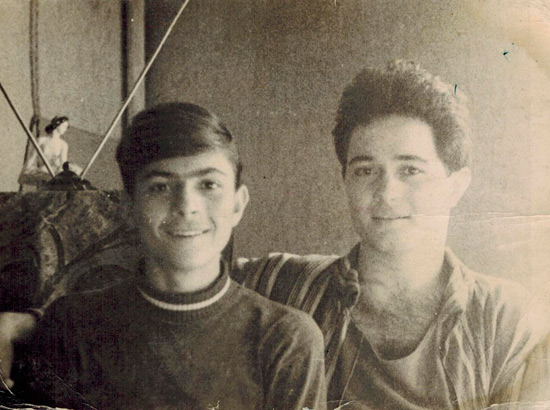

Мэр Еревана Григор Асратян за день до открытия фонтанов «Эребуни-Ереван» в 1968 году.

Фото: из архива Р. Асратяна.

Приезжал также известный тенор из Румынии Карбис Зобян с певицей Зинаидой Пали. Но на ереванцев, пожалуй, больше всего повлиял приехавший из Франции эстрадный певец Жак Дувалян. Мы уже после фестиваля были знакомы с творчеством Ива Монтана и с его для нас необычной манерой держаться на сцене, а тут приехал певец по стилю очень похожий на Монтана, да к тому же армянин. Он также задержался в Армении на несколько лет, наивно веря в светлое будущее своей исторической родины. Для всех нас было в диковинку, что певец на сцене не только пел, но и, вживаясь в образ, двигался по ней, пританцовывал, показывая еще и свое актерское мастерство. И еще удивляло и восхищало то, что при наличии небольшого голоса он обладал им очень профессионально, завораживая слушателя своим тембром и влюбляя в себя. Его знаменитый жест, когда он под строчки из песни, сочиненной кстати им самим: «Մրսում է Երեւանը…» (Ереван мерзнет…), - поднимал воротник своего пиджака и весь съеживался, запомнился навсегда. Это была революция на нашей эстраде, так как до этого как классические певцы, так и эстрадные, выглядели на сцене статично и даже порой нелепо.

А то, как он одевался - узкие брюки, небрежно накинутый на плечи пиджак - стало предметом для подражания молодых людей. И в городе появились парни в очень узких брюках и накинутых на плечи пиджаках.

Пока достаточно робко посредством гастролей, а потом все напористее стали проникать в наше сознание веяния Запада. И наши эстрадные композиторы, такие, как Артемий Айвазян, молодые Бабаджанян и Орбелян и др. заявили о себе прекрасными песнями, а на нашей эстраде появились модно одетые певцы, которые тоже стремились держаться на сцене раскрепощенно и естественно. Песни конца 50-ых были одна лучше другой, так как композиторы были истинными мелодистами. Кто не помнит «Гюльнару», «Карине» и «Караван» Айвазяна, песни из кинофильма «Песня первой любви» Бабаджаняна или песни Орбеляна в исполнении незабываемой Бэллы Дарбинян?! Они и по сей день не утратили своей прелести и не оставляют никого равнодушными - особенно по сравнению с теперешними песнями-однодневками.

Продолжение следует.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.